Nei giorni successivi al lancio dell’operazione per la “liberazione” di Mosul mi sono venute in mente queste domande:

“la battaglia per riprendere il controllo di Mosul dallo “Stato islamico” è iniziata, ma qualcuno ha pensato al dopo? Siamo sicuri che si tenga in considerazione l’estrema razionalità dei comandanti militari dello “Stato islamico”? E se gli Stati Uniti volessero utilizzare la ritirata dei combattenti del gruppo estremista islamico per erodere le vittorie russe in Siria?”

Proviamo a ragionare sulle possibili risposte, ma prima facciamo un riassunto della situazione per chi si fosse perso alcuni momenti.

Il riassunto:

La battaglia per cacciare i combattenti estremisti dalla città è la più grande operazione sul terreno in Iraq dall’invasione americana del 2003.

Alla fine della settimana scorsa le forze speciali irachene hanno dichiarato di aver ripreso sei distretti ad est di Mosul.

Il territorio ripreso dal governo è ancora solo una frazione della vasta città che è divisa in dozzine di distretti residenziali ed industriali, casa di 2 milioni di persone.

In un comunicato diffuso la settimana scorsa, il leader dello “Stato islamico” ha dichiarato che non ci sarà ritirata in una “guerra totale” contro le molteplici forze che combattono contro il suo gruppo, esortando i militanti a rimanere fedeli ai loro comandanti.

I 2 milioni circa di persone che vivono a Mosul rischiano di restare intrappolati nel mezzo di una brutale guerra urbana. I militanti estremisti hanno ucciso già centinaia di persone, 50 disertori e 180 ex impiegati del governo iracheno nei dintorni di Mosul. Hanno trasportato 1,600 persone dalla città di Hamman al – Alil (sud Mosul) a Tal Afar ad ovest, presumibilmente per usarli come scudi umani contro i bombardamenti e hanno imposto ai residenti di consegnare i bambini maschi sopra i 9 anni, in un apparente processo di reclutamento di bambini soldato.

Il numero delle persone che hanno lasciato le loro abitazioni dall’inizio della “campagna di Mosul” è arrivato a 30,000.

L’operazione dello “Stato islamico” per infiltrare il centro di Kirkuk attraverso Havika e collegarsi con le loro cellule dormienti nella città è stato il più importante sviluppo delle operazioni dei giorni 21-24 ottobre. A questo hanno fatto seguito informazioni e resoconti che indicano lo “Stato islamico” contro-attaccare a Rutbah nella provincia irachena di Anbar, non molto lontano dalla frontiera del paese con la Siria e la Giordania. Il 24 ottobre un attacco del gruppo estremista islamico contro Sinjar, che domina la strada vitale da Mosul alla Siria, è stato bloccato dalle forze yazide sostenute dagli aerei americani.

Le forze Hashd ash-Shaabi (unità di Mobilitazione Popolare) prevalentemente sciiti, si sono aggiunti alla campagna sabato, il loro compito è tagliare allo “Stato islamico” la via di rifornimento dell’ovest verso la Siria.

Mosul: le sfide e le insidie

La vera vittoria nella battaglia di Mosul potrebbe richiedere mesi o ancora settimane ma più difficile sarà la lotta politica. Le forze irachene devono mantenere la loro unità nel lungo periodo e deve essere concordato un più ampio accordo politico: qui non c’è molto margine per essere ottimisti.

Le sfide militari nell’operazione di Mosul sono considerevoli. Sebbene i militari americani abbiano stimato che ci siano soltanto dai 3,000 ai 4,500 combattenti dello “Stato islamico” a Mosul, paragonati alle decine di migliaia dei membri delle forze di coalizione, escludendo il vantaggio della potenza aerea americana, i militanti del gruppo estremista godono di considerevoli vantaggi all’interno della città: il territorio urbano è un incubo per le forze che attaccano.

Bisogna considerare che lo “Stato islamico” ha avuto tempo per prepararsi. Dopo che il gruppo ha preso il controllo di Mosul nel 2014, i militanti del gruppo hanno disseminato bombe e scavato tunnel, questi ultimi visti come la creazione di linee di comunicazioni e rifornimenti sicure pur avendo i droni che volteggiavano sulle loro teste. Più di un milione di civili sono letteralmente mescolati ai militanti, circostanza che complica gli sforzi della coalizione.

Una significativa insidia è rappresentata dalla variegata e variopinta accozzaglia di forze offensive.

Le forze che attaccano rappresentano un vero “chi è chi” delle multiformi forze armate e milizie. I curdi iracheni hanno capeggiato gli attacchi iniziali, “ripulendo” i villaggi ad est della città. Hanno giocato un ruolo importante anche i membri delle tribù sunnite, le unità dell’esercito iracheno (specialmente la sua forza d’elite di contro-terrorismo) e le milizie sciite.

Questo miscuglio è un problema

I sunniti dominano Mosul e vedono il governo iracheno e specialmente le milizie sciite come ostili, le forze sostenute dall’Iran. Questo è del resto, anche se in parte, il motivo per cui molti locali hanno accolto lo “Stato islamico”, due anni fa, quando ha preso il controllo della città; sebbene poi molti si siano irritati per il governo brutale del gruppo.

I curdi reclamano parti di Mosul, altre minoranze come gli yazidi, gli assiri e i caldei rivendicano aree dentro o vicino a Mosul come storicamente parte delle loro terre natie. Per tutto questo gli americani stanno cercando di limitare i ruoli dei curdi e delle forze sciite, anche se queste forze sono tra le più competenti militarmente.

L’unità delle forze offensive durerà?

Le differenti fazioni hanno dunque visioni divergenti e competitive di quello che l’Iraq dovrebbe essere.

I sunniti vedono un governo centrale forte come una minaccia per i leader locali di controllare le aeree locali e per ottenere supporto finanziario dal governo centrale.

I curdi aspirano ad un alto grado di decentralizzazione se non completamente indipendenza e vogliono controllare le aree popolate dai curdi anche quando i curdi sono insieme alla popolazione araba irachena.

I gruppi sciiti iracheni credono che la loro comunità, la più grande dell’Iraq, dovrebbe governare il paese e molti politici sciiti dipingeranno ogni concessione alla minoranza sunnita come una svendita ai terroristi e ai loro sostenitori.

Il collasso del prezzo del petrolio e la corruzione irachena insieme alla cattiva gestione economica in generale rendono difficile per il governo riconoscere i sostenitori.

Alla diminuzione della minaccia dello “Stato islamico” corrisponderà una continua lotta da parte delle fazioni irachene per ottenere ciò che vogliono.

Inoltre, il governo di Abadi non ha un forte sostegno in tutte le comunità irachene e i sunniti locali e i curdi vorranno un più alto grado di autonomia.

Qualcosa che non si può controllare:

il 23 ottobre, l’esercito iracheno e i peshmerga* dovevano lanciare attacchi simultanei sullo “Stato islamico” dagli assi di avanzamento, ma l’esercito iracheno semplicemente non ha attaccato. Non è chiaro il motivo.

Con un significato potenzialmente più grande: gli Stati Uniti hanno poca potenza aerea nella regione per soddisfare tutte le necessità richieste per il suo supporto alle forze di terra. Il 20 ottobre, gli Stati Uniti non hanno fornito alcun supporto aereo alle forze curde. Non è chiaro il perché, ma il personale americano sul campo si lamenta del fatto che semplicemente non ci sono abbastanza tempi aerei disponibili. Questo potrebbe rivelarsi un problema importante nel momento in cui i curdi e gli iracheni avanzeranno lungo 5 assi di attacco. Siccome i curdi e gli iracheni sono diventati pericolosamente dipendenti dai bombardamenti americani per avanzare, la potenza aerea della coalizione sembra essere spinta in troppe direzioni per sostenere troppe operazioni, lasciando troppo poco per molti settori e niente per altri. E se fosse fatto apposta? Una vera e propria strategia americana? Continuate a leggere e vi spiegherò il perché.

Lo “Stato islamico” cercherà di trarre vantaggio da tutti questi problemi. Si prepara ad andare sul terreno per ricominciare la sua campagna di assassinii contro i leader sunniti che vede come collaboratori e altri avversari; strategia che utilizzò con successo dopo il 2011 dopo essere stato devastato dalla campagna di contro-terrorismo guidata dagli Stati Uniti. Il gruppo estremista e altri gruppi con simili ideologie prenderanno di mira gli abusi del governo e delle forze sciite facendo leva sulla generale insoddisfazione dei sunniti.

Quindi anche se la battaglia di Mosul ha successo militarmente, proclamare la vittoria sarebbe una mossa da evitare. Le vittorie potrebbero essere invertite o almeno minate, perché probabilmente lo “Stato islamico” utilizzerà la sua postura di gruppo terroristico transnazionale per lanciare attacchi in altri paesi.

Sebbene sia impossibile sapere con certezza le intenzioni del gruppo estremista, sembra che l’attacco a Kirkuk del 21 ottobre sia stato un attacco a lungo pianificato. Il gruppo è “famoso” per tentare la rappresaglia orizzontale: attaccare da qualche altra parte per compensare una perdita, come l’assalto a Ramadi dopo che la coalizione aveva ripreso Tirkit nel 2015.

I piani post liberazione? Mistero!

Uno degli aspetti più sorprendenti e forse tragici dell’operazione è che si conosca poco o niente di piani post-liberazione: per la sicurezza, il governo e la ricostruzione di Mosul.

Nessuna della parti curde, nessuno dei gruppi iracheni coinvolti nell’operazione, né i turchi né la forza di Mobilitazione Popolare sono consapevoli che ci sia un piano specifico a riguardo. Tutti dichiarano di aver ricevuto istruzioni in termini generali e non gli è stato chiesto di firmare un piano più dettagliato. I curdi si sono accordati per tenere i peshmerga a diversi chilometri di distanza dalla città e lasciare l’assalto in sé alle forze di sicurezza irachene. Ai leader di altri gruppi che parteciperanno all’operazione sono stati assegnati settori di assalto e fornite direttive su cosa gli altri faranno per prendere la città, ma niente su quello che accadrà quando la città sarà presa.

Tutto ciò sembra suggerire che gli Stati Uniti hanno deciso di permettere al governo iracheno di prendere la guida del post liberazione di Mosul e gestire la situazione. Mossa che contiene considerevoli rischi. Il governo iracheno ha mostrato solo una modesta capacità di condurre questo tipo di operazioni. L’entità dell’operazione e la necessità di seguire le manovre correnti simultaneamente da altre parti potrebbe far inabissare le capacità del governo iracheno. Inoltre, perseguire questo tipo di approccio potrebbe anche dire giocare a dadi con i vari attori al di fuori del pieno controllo del governo iracheno: Hashd ash-Shaabi, Atheel al – Nujayfi – le guardie di Nivive – varie tribù sunnite, il partito dei lavoratori curdi, i turchi. In assenza di un piano concordato e condiviso che da ad ognuno di questi attori una missione ben definita e i confini sia geografici che operativi, alle loro attività ognuno potrebbe scegliere di prendersi tutto quello che vuole.

La domanda che ci si pone è se lo “Stato islamico” resisterà a Mosul per mesi come ha fatto a Fallujah e a Ramadi o si scioglierà senza apporre una forte e sostenuta resistenza.

Lo “Stato islamico” sembra essere acutamente cosciente dell’esistente battaglia che affronta contro i peshmerga, le tribù arabe sunnite della provincia di Ninive, le forze regolari e le milizie sciite. Il gruppo estremista islamico mostra segnali di voler di lanciare una nuova ondata di terrore con contro-attacchi e con autobomba e attacchi suicidi.

Sembra abbastanza probabile che lo “Stato islamico” cerchi di creare una guerra civile etnico-settaria in Iraq mandando uomini e donne suicida nei luoghi religiosi sciiti e nelle moschee e nei territori disputati come Kirkuk e quelli tra Erbil e Baghdad.

Analizzando la prima settimana dell’operazione di Mosul si nota che per ritardare l’avanzata del nemico nel centro di Mosul, lo “Stato islamico” ha fatto ricorso, nei villaggi vicini, ai cosiddetti attacchi “colpisci e scappa”. Più di 20 attacchi con veicoli bomba sono stati registrati nella periferia di Mosul dall’inizio dell’operazione. Per lasciare senza poteri la massa delle forze della coalizione intorno a Mosul, il gruppo estremista islamico li ha distratti con operazioni a Kirkuk e a Rutbah, che senza dubbio hanno un alto valore simbolico. In breve: lo “Stato islamico” è determinato a rimanere e combattere.

La leadership militare dello “Stato islamico” aderisce a strategie militari razionali, in contrasto con i suoi militanti sul terreno, che sono motivati da ideologie salafiste/jihadiste con una visione apocalittica.

Abbiamo visto quanto siano razionali i comandanti militari del gruppo estremista, quando il 16 ottobre, invece di cercare di difendere l’importante simbolo di Dabiq contro l’assalto del Free Syrian army appoggiato dalla Turchia, si sono ritirati verso al-Bab. Il comando militare dello “Stato islamico” ha agito razionalmente durante il loro periodo di difensiva da gennaio a giugno e stanno agendo razionalmente adesso che sono sotto una pesante pressione.

Dunque, se è questo il caso cosa dice il pensiero militare razionale per Mosul?

Molto semplice: difendere più che puoi. Minare le intenzioni offensive del nemico. Dettare il ritmo. Rendere il combattimento statico. Espanderlo su un lungo periodo in modo da rompere la coesione del nemico che già appare come un assortimento di forze. Se non c’è necessità di ritirarsi, non esitare a raggrupparsi organizzarsi e colpire di nuovo.

Con questa linea di pensiero molto probabilmente lo “Stato islamico” resisterà a Mosul il più a lungo che potrà e poi evacuerà la città in fasi e muoverà la sua forza principale a Deir ez-Zor e Raqqa o nel terreno rurale popolato dai sunniti di Diyala.

Non sembra che il gruppo estremista islamico sia pronto a concedere Mosul facilmente. Un’indicazione che il gruppo intende combattere duramente per Mosul, ci è fornita dall’esecuzione di 60 prigionieri e dal divieto di cellulari e connessioni internet.

Poi c’è l’ampia realtà di centinaia di posizioni di combattimento del gruppo fortificate da bombe sulla strada, tunnel, cecchini e uomini e donne suicida.

Se i militanti dello “Stato islamico” non potranno porre fine all’assedio di Mosul con la loro resistenza, si faranno la barba, si mescoleranno ai civili e ai combattenti stranieri e si ritireranno in altri luoghi per riorganizzarsi. Il terreno rurale di Diyala, con le sue caratteristiche desertiche, le sue colline, fornisce un luogo ideale per riorganizzarsi.

Se lo “Stato islamico” perdesse Mosul, la Siria, l’Iraq e il resto del mondo devono essere pronti ad avere a che fare con il fenomeno dello “Stato islamico” senza Stato e con un territorio in diminuzione. Ci si dimentica della parte transnazionale del gruppo e si sottovaluta forse l’incremento delle attività di propaganda in paesi vicini come la Giordania e la Turchia a seguito di perdite di territorio. Lo “Stato islamico” potrebbe, verosimilmente, spostare le proprie attività in Turchia per addestrare e esportare cellule in altri paesi.

Sembra probabile che se perdesse Mosul, il gruppo modificherà la sua strategia di combattimento e si attivi in modalità “clandestina” incoraggiando le sue operazioni di propaganda nel cyberspace e sposti le attività di addestramento in Giordania e in Turchia mentre incrementerà gli atti di terrore per veicolare il messaggio: “siamo ancora forti”.

Se lo “Stato islamico” diventasse più un’organizzazione terroristica “clandestina”, potrebbe diventare un proxy rilevante nello sviluppo della lotta di potere Stati Uniti-Russia in Siria ed Iraq.

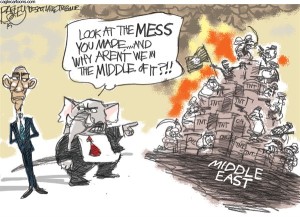

Gli Stati Uniti fanno il doppio gioco?

Gli Stati Uniti vedono che con il coinvolgimento della Russia, l’esercito siriano ha svolto meglio i suoi compiti e sta per porre fine alla battaglia di Aleppo. Per indebolire i militari russi e degradarli economicamente, gli Stati Uniti potrebbero mettere in pratica l’opzione di non annientare lo “Stato islamico” a Mosul, ma lasciare che si ritiri in Siria attraverso il fianco occidentale di Mosul, che è stato lasciato aperto. Se questo schema funzionasse, i combattenti dello “Stato islamico” si riorganizzerebbero a Raqqa – Deir ez-Zor così da formare una linea difensiva tale da impedire alle forze del presidente siriano Assad di attraversare l’est della linea Aleppo – Palmira.

Gli Stati Uniti permettendo ai militanti dello “Stato islamico” di ritirarsi in Siria da Mosul potrebbero sperare di utilizzare l’organizzazione per erodere le vittorie militari della Russia e del regime di Assad.

Ci si chiede se gli Stati Uniti non stiano ridisegnando un nuovo Afghanistan in Siria per esaurire militiarmente ed economicamente la Russia.

* il nome si traduce in “coloro che affrontano la morte”. Sono i combattenti curdi nel nord dell’Iraq. Quindi non è necessario scrivere “peshmerga curdi” perché la parola “peshmerga” indica già chi sono.