Africa: il punto di flessione degli Stati Uniti e della Cina

A Washington avvertono che la Cina, con i suoi finanziamenti dei maggiori progetti infrastrutturali, sta sovraccaricando i Paesi africani di debiti. Questa affermazione non ha necessariamente un fine indagatore, ma sottolinea come le relazioni Stati Uniti – Cina stiano diventando sempre di più acrimoniose. L’Africa è diventata la nuova arena per la rivalità strategica.

Algeria

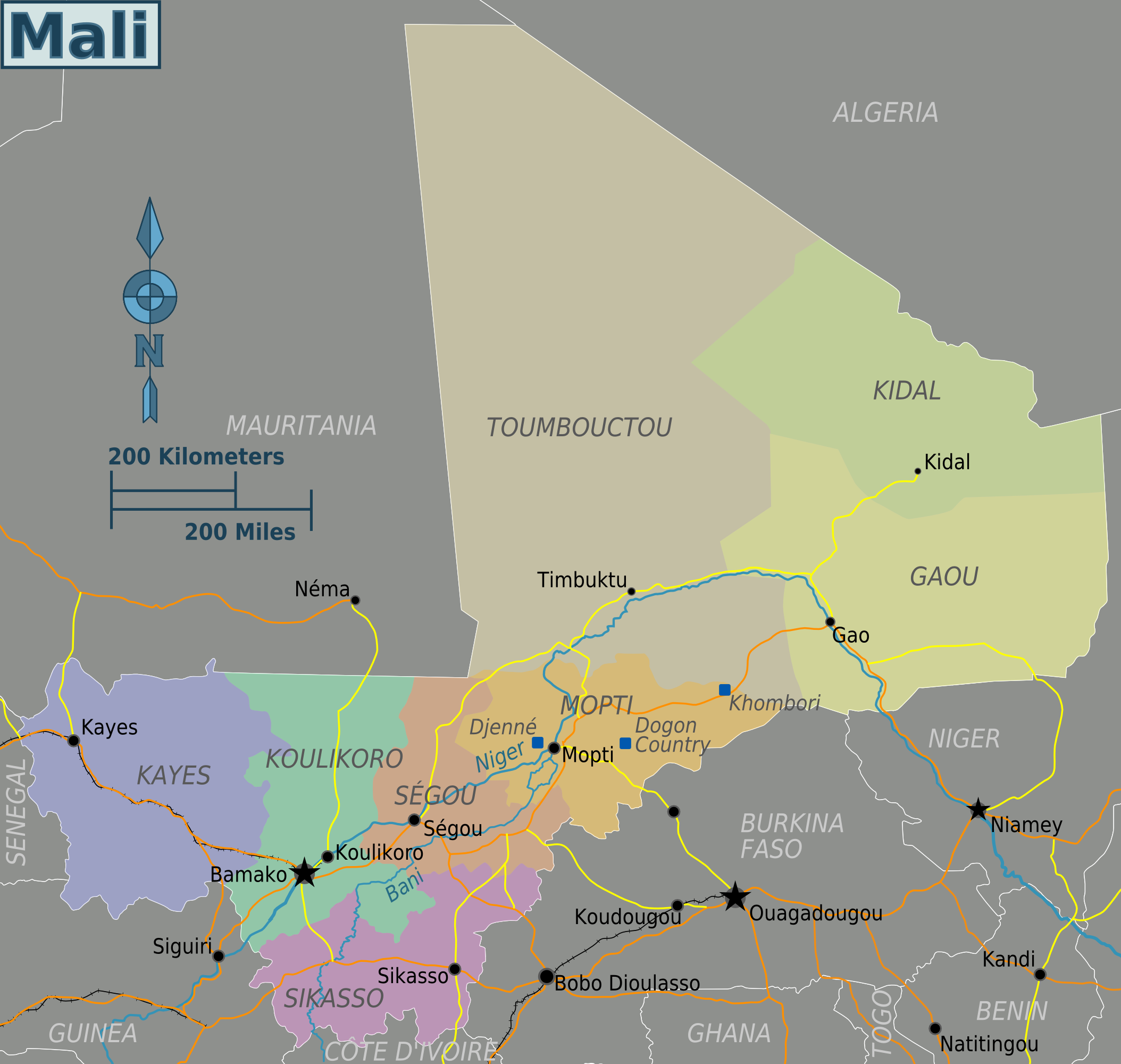

Aspetta, non leggere, riguarda la mappa. Dedica un minuto in più di attenzione dove si trova geograficamente l’Algeria con chi confina.

A metà luglio, il presidente dell’Algeria Abdelmadjid Tebboune ha condotto una visita di Stato di cinque giorni in Cina, dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping e altri funzionari chiave. La delegazione di uomini d’affari che lo accompagna evidenzia il desiderio di Tebboune di sostenere i legami economici dell’Algeria con la Cina. Tebboune ha dichiarato nel giorno finale della visita: «vogliamo cooperare con la Cina perché è un grande Paese con enormi mezzi.»

Tebboune ha anche dichiarato il motivo per cui il modello di partnership di Pechino è cosi allettante: « la Cina non emette restrizioni politiche, non appone condizioni. In breve la Cina rispetta gli altri Paesi».

Algeri, ricordiamolo, si prepara ad occupare il suo seggio temporaneo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 2024-2025 ed ha bisogno di Pechino più che mai.

Nel viaggio da e di ritorno dalla Cina, Tebboune si è fermato in Qatar e Turchia. Agli inizi di quest’anno ha visitato la Russia, nel più ampio sforzo di ri-impegnare diplomaticamente Algeri dopo anni di isolamento.

Il collasso dei prezzi del petrolio nel 2014 ha condotto ad anni di sofferenza finanziaria, quasi al punto di richiedere finanziamenti esterni. Il conseguente taglio negli alti livelli di spesa sociale dell’Algeria ha aiutato ad alimentare il movimento di protesta Hirak, un’espressione su scala nazionale di malcontento popolare che ha spinto l’allora presidednte Abdelaziz Bouteflika a dimettersi nel 2019. Sebbene ora moribondo, il movimento ha contrassegnato la più grande sfida al potere autocratico del regime in decadi.

Gli impegni di politica internazionale dell’Algeria hanno tre principali obiettivi:

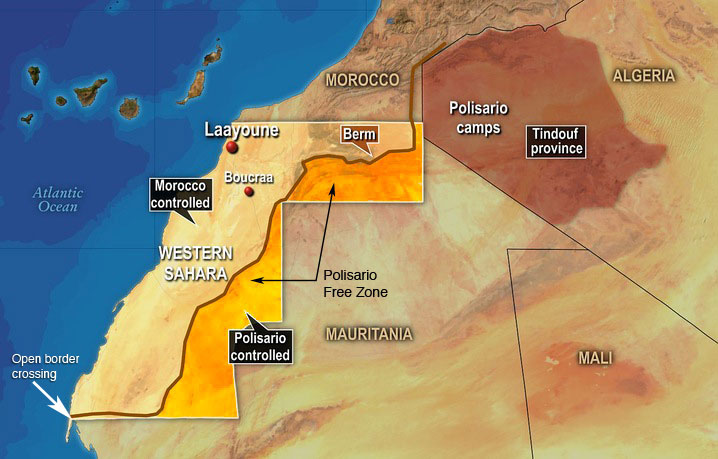

- contrastare la crescente influenza regionale del vicino Marocco;

- rafforzare la sua posizione tra le potenze crescenti di un mondo multipolare;

- attrarre più investimenti per diversificare la sua economia.

Allinearsi con la Cina calza a pennello in tutti questi obiettivi.

Negli anni passati, il Marocco ha rafforzato le sue rivendicazioni di sovranità sul Sahara Occidentale – una fonte importante di tensioni con l’Algeria – procurandosi il riconoscimento da un crescente numero di Paesi, incluso gli Stati Uniti. Nel fare ciò, ha spostato con successo la questione fuori dal reame della soluzione mediata dalle Nazioni Unite basata sul diritto internazionale. L’Algeria che sostiene l’indipendenza del territorio, potrebbe utilizzare la sua presenza nel Consiglio di Sicurezza per cercare di rallentare il momentum del Marocco e riportare la disputa territoriale sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

Una Cina compassionevole potrebbe aiutare.

Il valore di Pechino come alleato è specialmente cruciale per raggiungere gli ultimi due obiettivi. Negli anni recenti l’Algeria ha intensificato la sua campagna di lobby per entrare nel gruppo BRICS, che comprende il Brasile, la Russia, l’India, la Cina ed il Sud Africa. Argomento centrale di discussione durante la visita di Tebboune in Cina e Russia. Entrambi i Paesi hanno pubblicamente sostenuto la candidatura dell’Algeria. Unirsi al BRICS concederebbe all’Algeria una solida impronta in un’organizzazione chiave per le potenze economiche non-occidentali, solidificando le sue relazioni con altri Paesi del Sud Globale. Concederebbe anche più influenza nel navigare i legami con i Paesi europei, i quali spesso appongono pressioni all’Algeria per il suo continuo imprigionamento di attivisti e giornalisti.

In particolare, essere parte del New Development Bank, fornirebbe una qualche sicurezza per un prezzo più basso, nel futuro, del petrolio e del gas: Algeri non dipenderebbe dal Fondo Monetario Internazionale o altre organizzazioni multilaterali dominate dall’occidente per un salvataggio nel caso una improvvisa discesa nelle entrate energetiche metta in pericolo ancora una volta la sua posizione relativa al bilancio. Sarebbe una sorpresa se l’Algeria fosse ammessa nel gruppo a breve, giacchè la sua economia resta sotto sviluppata e statica, dominata da esportazioni di idrocarburi. La scena degli affari è opaca e ostile all’investimento estero. Manca di una base manifatturiera competitiva e diversificata.

Algeri ha le sue carte da giocare.

Tebboune ha offerto 1.5 miliardi di dollari della sua nuova ricchezza energetica per diventare un azionista nella banca di sviluppo BRICS.

La crescente vicinanza dell’Algeria con la Cina sarà vantaggiosa al di là dell’appartenenza a BRICS. La visita di Tebboune a Pechino ha condotto alla firma di 19 accordi di cooperazione e progetti per 36 miliardi di dollari in investimenti cinesi nei prossimi anni. Le industrie cinesi hanno aiutato a costruire molte delle case e delle infrastrutture di trasporto su cui l’Algeria ha investito durante i precedenti supercicli di prezzi del petrolio.

La storia gioca un ruolo in questa relazione bilaterale. La Cina è stata la prima nazione non-araba a riconoscere il primo governo provvisorio algerino nel 1958, quattro anni prima che vincesse l’indipendenza dalla Francia.

Probabilmente il più grande fattore che guida il corteggiamento algerino alla Cina può essere rinvenuto nelle difficoltà della Russia sui campi di battaglia dell’Ucraina.

Mosca è stato un sostenitore politico tradizionale dell’autocrazia di Algeri e un fornitore chiave per le sue forze armate. Tuttavia le autorità algerine comprendono che l’influenza globale russa ora è in diminuzione. Quale che sia il risultato in Ucraina, è quasi certo che il regime del presidente russo Vladimir Putin apparirà economicamente più debole e politicamente più instabile una volta che il conflitto sarà terminato.

Ciò non vuol dire che la forte relazione dell’Algeria con la Russia terminerà. Tebboune e gli alti ufficiali dell’Algeria – il vero potere nel Paese – continueranno ad evitare di criticare la guerra di aggressione di Putin. Neppure avranno come obiettivo quello di sostituire il loro amico a Mosca con uno a Pechino.

Hanno compreso la necessità di diversificare il loro portfolio di alleanze e sembrano contenere un risultato negativo per la Russia in Ucraina assicurandosi un’altra base di sostegno chiave al di fuori dell’influenza occidentale.

Al momento l’Algeria sembra ben lontana dal guadagnare un gruppo di nuovi alleati attraverso il BRICS, ma converge volentieri per un nuovo amico super potente: la Cina.

La strategia degli Stati Uniti in Africa è articolata attraverso un programma obsoleto (ancora quello)

Il vice Presidente Kamala Harris ha svolto recentemente un viaggio di nove giorni in Africa, iniziato in Ghana, Tanzania e concluso in Zambia. La sua visita segue quella di Janet Yellen, Segretario del Tesoro, Linda Thomas-Greenfield, ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, la first lady Jill Biden e il segretario di Stato Antony Blinken.

La selezione di tre Paesi di lingua inglese i cui governi sono favorevoli agli interessi americani e sistemi politici stabili, è intesa a dimostrare la capacità di Washington di esibire la sua agenda continentale lavorando con alleati che la pensano come loro. Cionondimeno il viaggio della Harris dimostra diversi limiti profondamente radicati nell’impegno americano con i Paesi africani.

La vasta impronta della Cina nei tre Paesi che ha visitato è ineluttabile, dal momento che le imprese cinesi hanno investito vaste somme nello sforzo di accrescere lo sviluppo infrastrutturale in tutti i Paesi. In un momento storico in cui Washington ha diretto decine di miliardi di dollari per sostenere l’Ucraina sin da quando è stata invasa dalla Russia, l’annuncio di Harris di 100 milioni di dollari dagli Stati Uniti per gli Stati dell’Africa occidentale – 20 milioni di dollari ciascuno – è un indicazione delle sue priorità.

Molti hanno visto con favore l’impegno della Harris con i creativi ghanesi, ma la sua diffusione di una playlist Spotify con la partecipazione di artisti del Ghana, Tanzania e Zambia così come il suo invito agli attori di Hollywood Idris Elba e Sheryl Lee Ralph di accompagnarla durante la sua visita agli studi musicali, è stata considerato emblematico della superficialità con cui i funzionari americani si coinvolgono con gli africani.

Essenzialmente, il viaggio di Harris ha compiuto poco per cambiare le percezioni tra molti africani che Washington vede il Continente principalmente come una serie di problemi da essere gestiti, alleggerendo il tutto con un cenno di assenso ad esso come fonte di intrattenimento. I funzionari americani così come coloro che difendono l’impegno di Washington in Africa regolarmente respingono le critiche alle politiche sottolineando le donazioni di miliardi di dollari che annualmente gli Stati Uniti elargiscono in assistenza allo sviluppo. Come prova dell’effettivo impegno americano, evidenziano le alleanze bilaterali e multilaterali nel Continente; programmi popolari come l’Emergency Plan for AIDS Relief, African Growth and Opportunity Act che fornisce accesso duty-free al mercato americano; il sostegno degli Stati Uniti alla promozione della democrazia, la leadership americana nelle organizzazioni internazionali per cui i Paesi africani beneficiano considerevolmente.

Il problema con queste narrative non è tanto che sono false, ma che i loro limiti rafforzano le esatte argomentazioni che compiono le critiche alla politica americana. Alcuni programmi di vanto americano sono ora quasi due decadi vecchi e miseramente adatti alle realtà moderne.

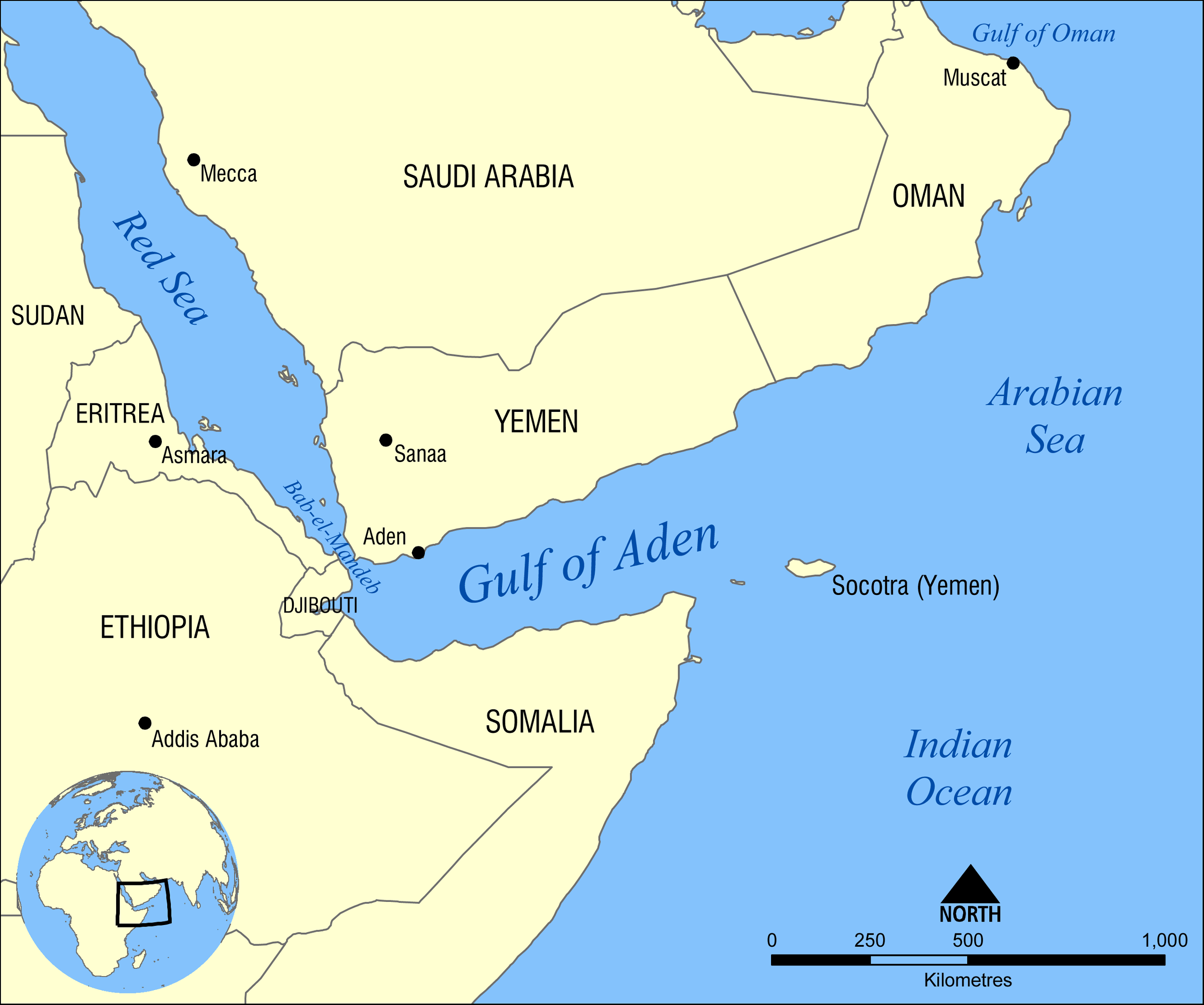

Le alleanze di sicurezza americane hanno fatto poco per fermare l’ondata di violenza estremista nella regione del Sahel o aiutare gli Stati fragili a costruire capacità addirittura rafforzando gli incentivi negativi che consolidano il ruolo dei militari negli Stati coinvolti.

La retorica di Washington sulla democrazia scarsamente si accorda con il suo comportamento, come dimostrato nelle recenti elezioni in Nigeria, quando l’amministrazione Biden ha rapidamente avallato il risultato di elezioni profondamente viziate dalla violenza e dalle irregolarità.

Anche se gli Stati Uniti non scatenano lo stesso tipo di reazione aspra che suscita la Francia, molti nel Sahel percepiscono le preoccupazioni americane per la democrazia come un’offerta per imporre e mantenere l’influenza straniera.

Per molti di coloro che vivono in questi Paesi, i colpi di Stato sono espressioni del volere popolare ed è molto difficile sapere, conoscere, quanto ampi siano tali sentimenti. Il fatto che la difesa americana della democrazia significhi così poco nella regione suggerisce che posizioni di principio possono ottenere poco al momento.

Eppure gli Stati Uniti hanno assunto posizioni “più flessibili” in passato, come nel caso dell’Egitto. Quando Abdel Fatah el-Sisi ha preso il potere attraverso un coup nel 2013, gli Stati Uniti sono andati avanti con gli affari come al solito, perché il Cairo è considerato un alleato strategico che Washington non può permettersi di perdere. Questa sorta di flessibilità dovrebbe essere impiegata nel Sahel.

I Paesi africani temono una decade perduta

Una delle cattive abitudini dei funzionari americani, che hanno continuato a sostenere fin dal lancio della strategia americana in Africa lo scorso anno, è la tendenza a caratterizzare le relazioni dell’Africa con la Cina in termini paternalistici, particolarmente riguardo al debito cinese, riferendosi a Pechino: «accordi luccicanti che possono essere opachi e fondamentalmente falliscono nel portare beneficio alle persone per cui sono stati presumibilmente progettati.»

La supposizione implicita tra americani e europei è che i governi africani mancano dell’astuzia necessaria per comprendere lo scenario della politica internazionale e navigarlo nel perseguimento dei loro interessi.

Peggiori sono le rivendicazioni di una “trappola del debito cinese” organizzata per gli africani. I prestiti cinesi, sebbene una proporzione crescente del debito dei Paesi africani, sono fondamentalmente sovrastati dall’onere del debito creato dai prestatori privati occidentali.

Come spesso fanno notare i governi africani, essi si sono rivolti a Pechino per lo sviluppo finanziario non perché non comprendono ciò che è offerto, ma per le condizioni del prestito relativamente favorevoli rispetto ai creditori occidentali.

Washington elargisce delle “somme di facciata” all’industrializzazione africana e allo sviluppo del settore privato, ma ha per la gran parte fallito nell’offrire alternative sostenibili al più conveniente credito cinese. Il ministro delle finanze congolose Nicolas Kazadi ha dichiarato che se la Cina è un così importante alleato dei Paesi africani, è perché non è facile mobilitare gli investitori americani.

I funzionari americani e i commentatori spesso si riferiscono ai governi africani come “sedotti” dai prestiti cinesi e dal sostegno per i regimi autoritari nel Continente. In questo modo essi semplicemente sottolineano la loro mancanza di familiarità con le aspirazioni delle popolazioni africane, che li lascia incapaci di comprendere perché i rivali di Washington stanno guadagnando terreno con il pubblico africano.

Parimenti significativa la circostanza per cui esagerano le capacità della Cina, sottovalutando i considerevoli spazi vuoti che vi sono nell’impronta di Pechino in Africa, spazio che molti governi nel Continente e molti dei loro elettori vorrebbero che Washington riempisse.

Se gli Stati Uniti vogliono diventare il partner di scelta degli africani devono iniziare ad ascoltare i loro interlocutori africani e considerare seriamente le loro argomentazioni e aspirazioni.

I governi africani regolarmente dichiarano di non voler schierarsi da alcuna parte tra le Grandi Potenze nel contesto geopolitico. In più, sebbene molti di loro ora guardino la Cina come il loro principale partner diplomatico, non considerano i loro legami con la Cina come la somma totale delle loro relazioni internazionali. È certamente una relazione cruciale, anche la più importante, ma in nessun modo la sola.

Vi sono aree di tensione nelle relazioni della Cina con gli africani, inclusa una crescente percezione che Pechino si stia tirando indietro e riducendo la sua impronta in Africa. Questi timori potrebbero essere fondati. Al Forum sulla Cooperazione Cina – Africa (FOCAC) del 2021, la trattazione principale era la riduzione di un terzo degli impegni finanziari di Pechino in Africa nei successivi tre anni. Alcuni analisti hanno asserito che questa mossa era più sfumata rispetto al commento, argomentando che le altre iniziative annunciate da Xi puntavano ad un chiaro segno che il settore privato é posizionato in modo da guidare la fase successiva delle relazioni tra Paesi africani e che Pechino si muove gradualmente lontano da progetti di infrastrutture di larga scala attuati da imprese statali verso lo sviluppo di un settore a guida privata. Le ragioni di questo spostamento sono varie e dibattute, ma si è senz’altro d’accordo che la Cina sta cercando di minimizzare i suoi rischi – anche di reputazione – in alcune aree e cercando di creare spazio per consegnare parte della sua impronta all’estero alle imprese del settore privato.

Alcuni analisti asseriscono che Pechino ha maturato più esperienza e prudenza come donatore ed investitore e perciò più cauta, specialmente data l’incertezza economica domestica. A prescindere dalle ragioni dell’evoluzione dell’attività cinese in Africa, i governi africani nondimeno si preoccupano che il loro principale partner economico sia meno desideroso di distribuire finanziamenti e progetti rispetto a quanto lo fosse tempo fa.

Tutto ciò ci suggerisce che gli africani vedono e comprendono i meriti e i lati negativi dei metodi degli Stati Uniti e della Cina. Così come vi sono dei timori su alcune parti dell’impegno cinese, vi sono elementi della cassetta degli attrezzi di Washington che sono popolari tra gli africani. Ad esempio il PEPFAR, il piano di emergenza del Presidente degli Stati Uniti per l’AIDS Relief autorizzato dall’allora presidente George W. Bush nel 2003, è ampiamente considerato dai governi africani, dai gruppi della società civile e dai professionisti sanitari come fattore trasformativo nel Continente, malgrado le critiche all’iniziativa. La considerevole diaspora Africana negli Stati Uniti e la loro crescente prominenza in molti settori così come nel Continente sostiene la diplomazia culturale e i legami tra gli africani e i cittadini americani. In un continente dove milioni, particolarmente giovani, hanno capacità creative ed imprenditoriali, aspirazioni, gli Stati Uniti e i marchi popolari tecnologici, la moda, l’intrattenimento e l’ingegneria continuano ad essere visti come un centro nevralgico di innovazione.

Pur tuttavia molti africani, in linea generale, percepiscono che solo una parte – la Cina – compie uno sforzo credibile nel migliorare il suo modo di operare ed è possibile distinguere le vie tangibili dell’attività cinese nelle loro comunità che ha innalzato gli standard di vita e migliorato la qualità della loro vita.

I Paesi africani ora sono in un punto di flessione nella traiettoria del loro rapporto con le potenze mondiali, con sostanziali incertezze rispetto a tali relazioni.

Queste potenze esterne farebbero bene a riflettere come dimostrare meglio il loro desiderio dichiarato di migliorare le relazioni con gli africani. Allo stesso modo, i governi del continente dovrebbero considerare come trarre il meglio delle opportunità che possono derivare dalla competizione per l’influenza in Africa.

Riconoscendo lo squilibrio di potere intrinseco al sistema internazionale, i governi africani devono dimostrare un approccio preciso, puntuale delle loro relazioni con Pechino e Washington per trarne vantaggio. Ciò deve assicurare che questo impegno corrisponda a strategie locali che non duplichino sforzi – o li sprechino su progetti e iniziative che portano pochi benefici alle popolazioni del Continente. Sebbene il Giappone non possa realisticamente competere sulla stessa scala della Cina o degli Stati Uniti per l’influenza in Africa, il suo modello di cooperazione, che tende ad essere caratterizzato da un approccio multilaterale e multisettoriale che unisce una molteplicità di voci e alleati su una vasta gamma di questioni, è valutato positivamente da molti governi africani e potrebbe essere uno da emulare.

Per tutta l’onnipresenza e abilità cinese in Africa, le sfide del Continente e le aspirazioni sono troppo vaste e varie perché Pechino possa soddisfarle tutte realisticamente. I sondaggi hanno dimostrato in maniera consistente che gli africani conservano delle visioni positive sia degli Stati Uniti che della Cina e preferiscono mantenere delle relazioni vantaggiose con entrambi piuttosto che dover scegliere tra loro.